陆内造山带主逆冲断层通常积累大量的应变并引发大地震,从而产生明显的构造变形和断错地貌(e.g. Liu-Zeng et al., 2019; Sapkota et al., 2012; Yue et al., 2005)。此类断层活动性和大地震孕育机制因其在认识断层系统和减轻灾害方面的作用一直是研究的焦点(e.g. Avouac & Tapponnier, 1993; Chen et al., 2001; Guo et al., 2020; Hubbard & Shaw, 2009)。然而,在造山系统长期的构造演化过程中,造山带前缘会形成走向、倾角和滑动方向不同的复杂构造,包括逆冲断层、反冲断层、反向断层或其他伴生构造(e.g. Chuang et al., 2014; Guo et al., 2024; Li et al., 2018; Meghraoui, 1991)。这些断层可能隐伏地下或者出露地表,出露地表的断层构造地貌表现通常也不清楚(Di et al., 2023; Lettis et al., 1997; Philip and Megard, 1977)。另一方面,造山带前缘地带发生的地震震级通常较小,多为中强地震,不产生地表破裂或者产生的地表破裂规模较小,在较长的地震复发周期内不易保留(Bonilla, 1988; Rymer et al., 1985; Wells and Coppersmith, 1994)。因此,目前对于造山带前缘构造变形模式和中强地震发震机制的认识仍较为有限,这对于理解造山带前缘应变分配模式和评估地震危险性造成了挑战。

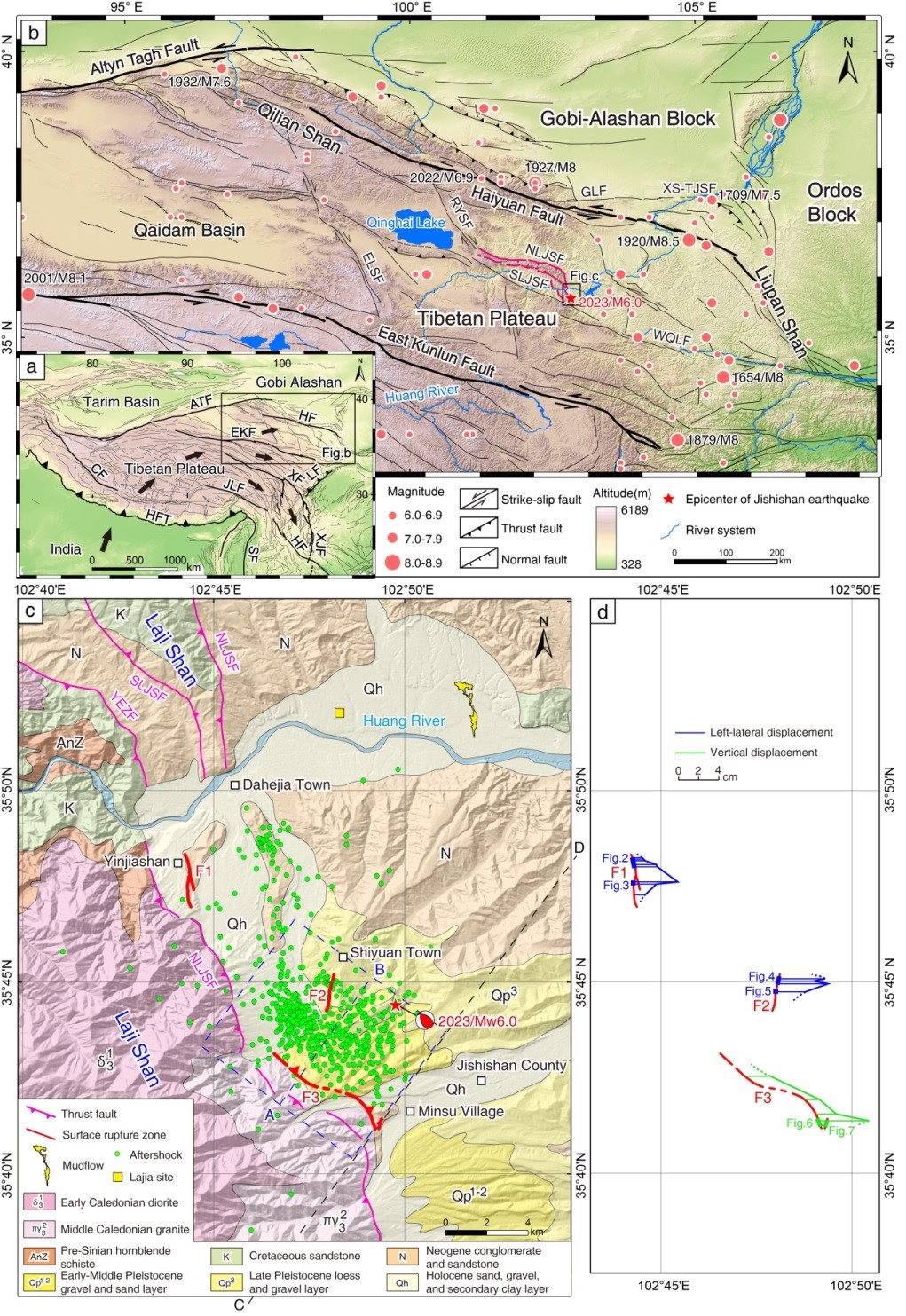

2023年12月18日,甘肃临夏州积石山县发生Mw6.0地震,震源深度10公里(图1; 郭祥云等, 2024)。尽管此次地震震级不大,属于中强地震,但造成百余人死亡,西宁、兰州两大城市震感强烈,并产生了一个规模巨大的“泥流”。GCMT和USGS给出的震源机制解显示此次地震以逆冲型破裂为主,兼具少量走滑分量(https://www.globalcmt.org; 罗艳等, 2024)。积石山地震发生在青藏高原东北缘柴达木-陇西地块内部,靠近拉脊山北缘断裂东南段(图1; Lease et al., 2011; Yuan et al., 2011; 张培震等, 2013)。据地震精定位结果,主震以及大部分余震并不位于拉脊山北缘断裂西侧的山区,而是位于断裂东侧的山前盆地地带(王世广等, 2024),这指示地震的发震构造很可能不是拉脊山北缘主逆冲断裂,而更有可能与山前发育的次级断裂或者反向断裂有关。此次地震产生了地表破裂,这为研究造山带山前地带中强地震的发震机制以及破裂样式提供了机会。

图1 积石山地震构造背景和地表破裂带分布图。(a)研究区构造位置。(b)研究区主要断裂和地震。断层位置修改自Guo et al. (2019)。

地震数据来自中国地震信息网NLJSF=拉脊山北缘断裂,SLJSF=拉脊山南缘断裂,RYSF=日月山断裂,WQLF=西秦岭断裂,ELSF=鄂拉山断裂。

(c)地表破裂带分布图。余震数据来自王世广等(2024)。(d)同震位移分布。

地震之后,在地震应急科考项目和所长基金项目(IGCEA2407, IGCEA2319)的资助下,中国地震局地质研究所郭鹏副研究员、韩竹军研究员、周朝助理研究员、牛鹏飞博士生、张鑫宇硕士生以及青海省地震局盖海龙高级工程师结合震区遥感影像、余震、大地测量等数据的综合分析,对积石山地震地表变形以及发震构造进行了调查研究,获得了以下主要认识:

(1)积石山地震产生了三条斜向逆冲地表破裂带,总长度约8.2 km(图1)。这些破裂带走向上有差异,首尾不相连,呈南北分段分布,但与积石山山前的先存线状地貌对应性较好。地表破裂带主要表现为线状延伸的剪破裂、挤压剪切破裂、地震陡坎和鼓包,并且穿越不同的地貌单元;破裂带穿过的公路、田埂、车辙、冰面线状凸起被同步左旋位错。在平面及剖面上,地表破裂带均显示了较为稳定的走向和倾向。

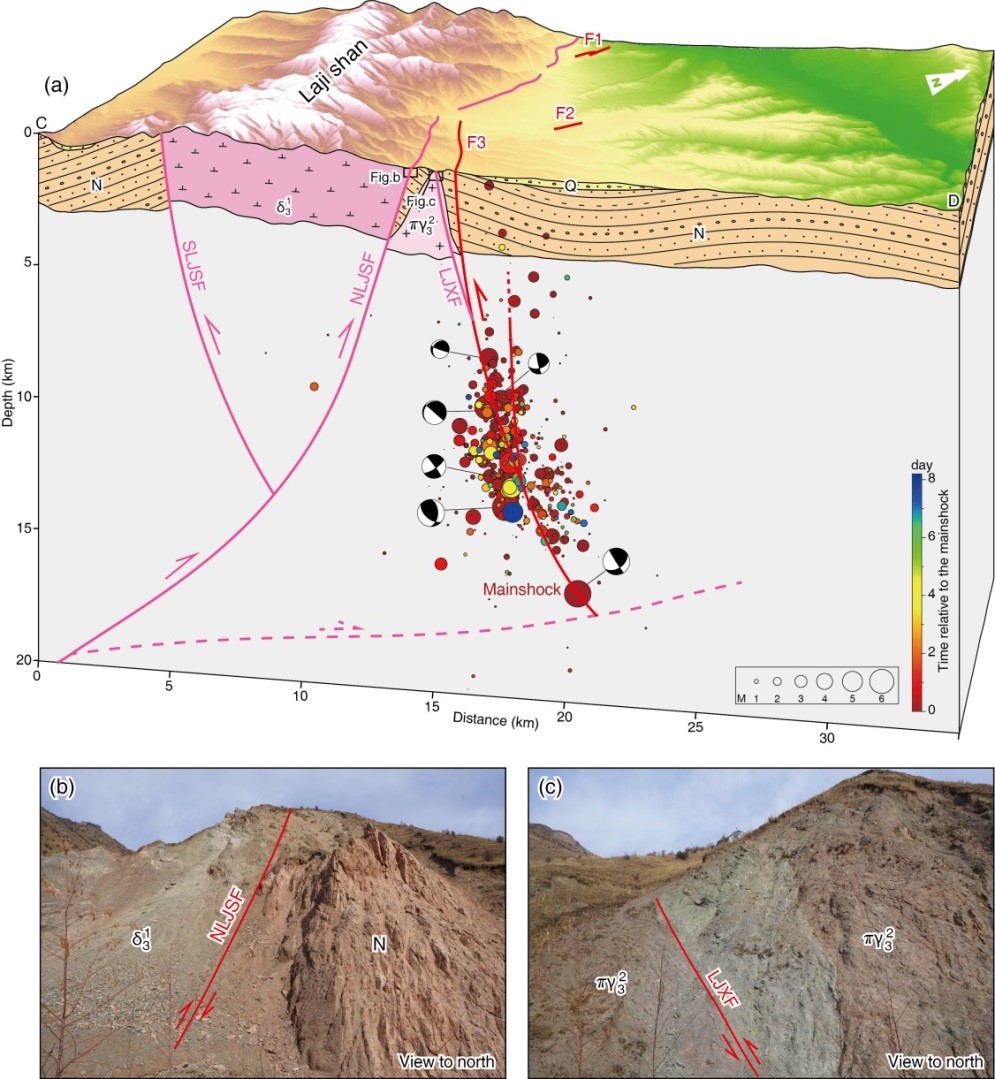

(2)积石山地震地表破裂带与余震序列之间的深浅部关系表明发震断层倾向东或北东(图2)。结合对先存构造的调查分析,本文认为此次地震发生在拉脊山造山带前缘一条先前未被发现的反向断裂上,将其命名为刘集乡断层,而非西倾的主断层(拉脊山北缘断裂)。

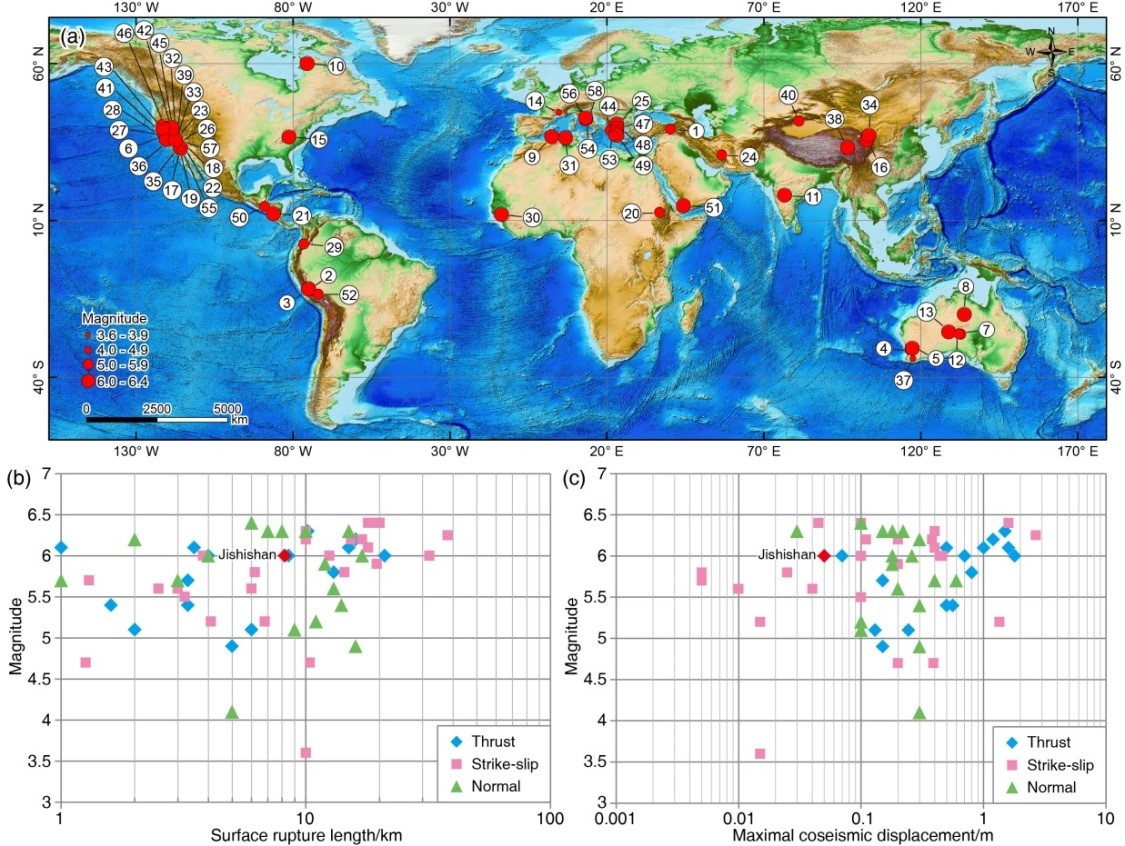

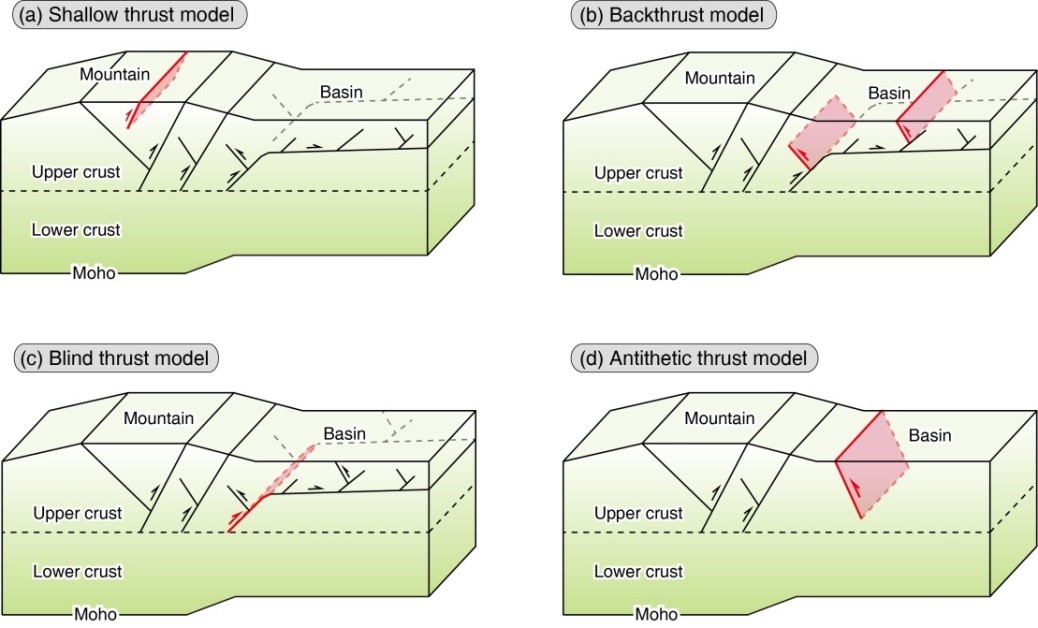

(3)通过对全球震例地表破裂特征分析,积石山地震的震级、地表破裂长度和同震位移均未出现明显异常(图3)。结合对这些震例构造环境和发震构造的分析,本文认为积石山地震是首次报道的由造山带前缘反向逆冲运动产生多段地表破裂的一次中强地震。此外,本文提出四种模型可以较好地解释陆内造山带中强地震的发震模式,包括浅部逆冲断层模型、反冲断层模型、盲冲断层模型和反向逆冲断层模型(图4)。

(4)造山带前缘的小型或次级断裂具有发生中强地震的可能,对邻近城镇居民区具有较高的地震危险性,值得在地震危险性调查和评估中予以重视。

感谢中国地震局地震预测研究所、甘肃省地震局、青海省地震局等单位在地震科考中的帮助。

图2 积石山地震发震构造模型及破裂带附近先存构造特征。(a)发震构造模型。NLJSF=拉脊山北缘断裂,SLJSF=拉脊山南缘断裂,

LJXF=刘集乡断裂。(b)F3西侧的西倾断层,位置见(a)。(c)F3西侧的东倾断层,位置见(a)。

图3 1950年至2023年全球伴有地表破裂、6.5级以下地震分布图。(a)地震空间分布图。

(b)地震震级与地表破裂长度的关系图。(c)地震震级与最大同震位移的关系图。

图4 四种解释陆内造山带中强地震发震模型的模式图。(a)浅部逆冲断层模型。中强地震由造山带内浅部逆冲断层产生,

与周边断层或深部构造无明显构造联系。(b)反冲断层模型,包括浅部反冲和深部反冲。浅部反冲发育于浅部滑脱断层上,

或发育于山前盆地沉积盖层的薄皮构造中。深部反冲发育于山前深部主逆冲断层上,或发育于山体基底的厚皮构造中。

(c)盲冲断层模型。中强地震发生在造山带前缘的盲冲断层上,通常在断坡上,断层倾向山体一侧,没有延伸至地表。

(d)反向逆冲断层模型。地震是由造山带前缘反向逆冲断层产生,与滑脱断层没有明显构造联系。

上述研究成果发表在国际地学期刊Journal of Geophysical Research: Solid Earth上 (Guo, P., Han, Z., Zhou, C., Gai, H., Niu, P., & Zhang, X. (2025). Multi-segment ruptures of the 2023 Mw 6.0 Jishishan earthquake, Tibetan Plateau: Implications for seismogenic mechanisms of moderate earthquakes. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 130, e2024JB029368. https://doi.org/10.1029/2024JB029368)

京公网安备 11010502042766号

京公网安备 11010502042766号