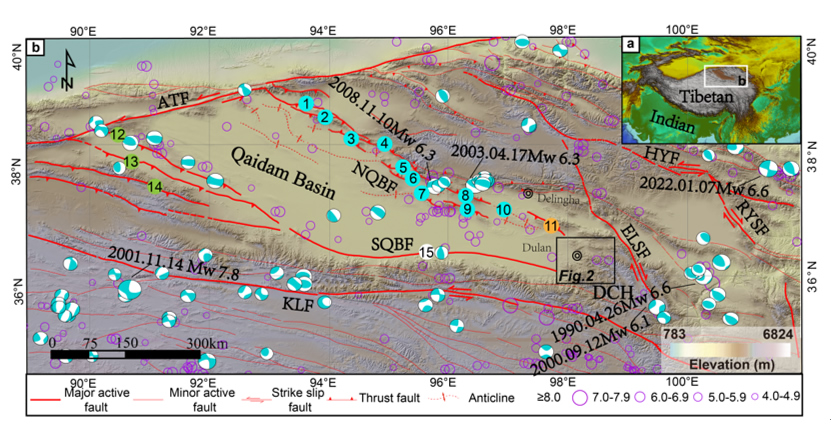

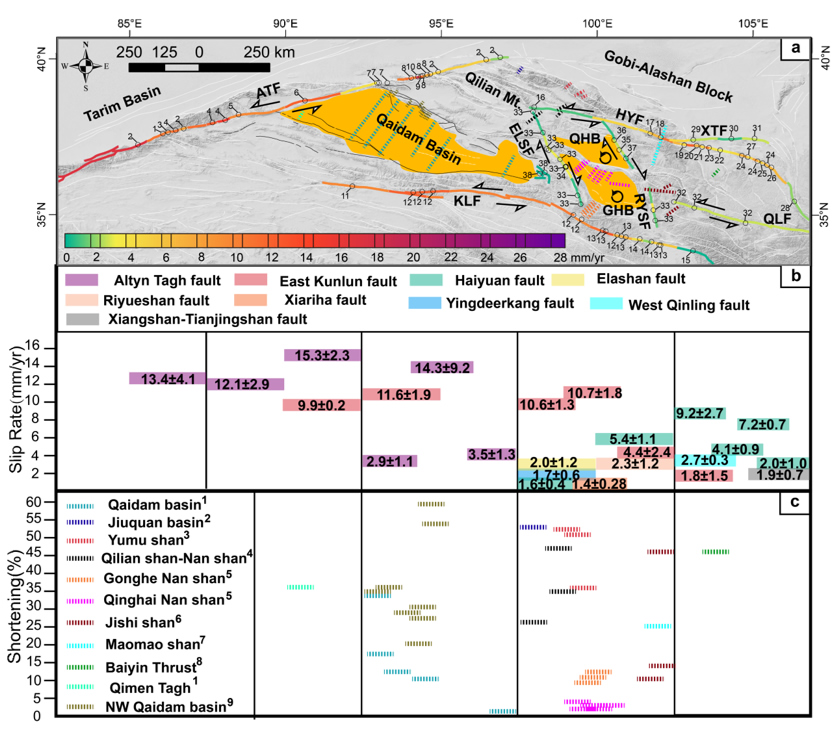

柴达木盆地作为青藏高原东北缘最大的新生代盆地之一,保存了完整的新生代沉积记录。吸引了大量的研究学者研究了柴达木盆地的深部地震剖面、沉积学、构造模型等等。但是其盆地东缘的晚第四纪构造变形目前还仍然不清楚(图1)。随着近期青藏高原东北缘近期频繁发生的地震,对于柴达木盆地东缘的地震危险性评估也更加迫在眉睫。中国地震局地质研究所任治坤研究团队通过野外调查时首次发现柴达木盆地东缘发育了两组活动走滑断裂,分别为:(1)北西-南东走向的夏日哈和英德尔康右旋走滑断裂;(2)近东西走向的热水-桃斯托河左旋走滑断裂(图2)。

图1青藏高原东北缘地震构造地形图

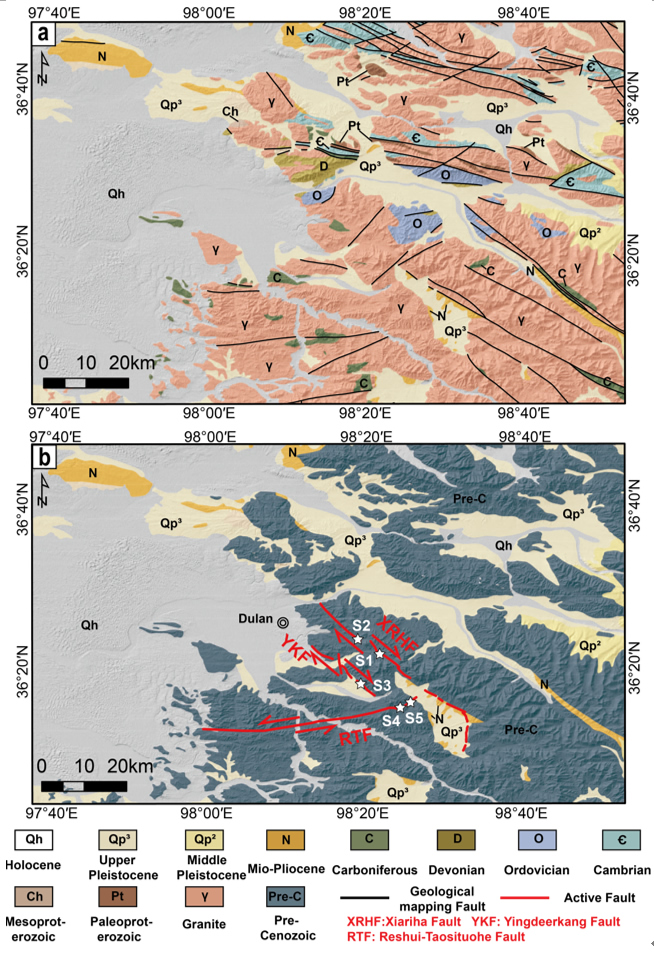

图2 柴达木盆地东南缘活动断裂构造图。(a)修改自都兰县和冬给措纳湖1:25万地质图(BGEDQP, 2009)。(b)本研究新发现的活动断裂。

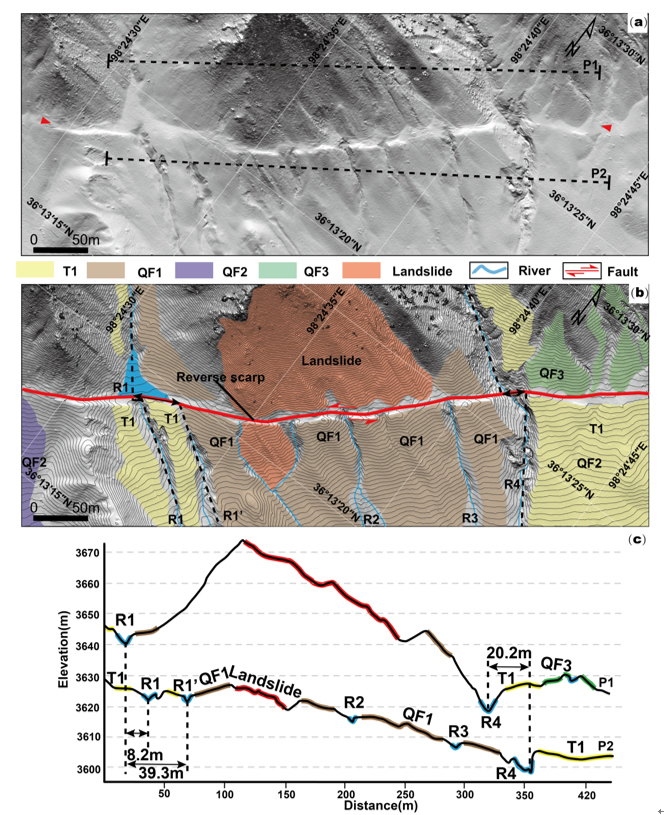

结合小型无人机高精度地貌学测量,厘定了两组活动走滑断裂的空间几何展布并通过Ladicaoz_v2代码精细地测量了地貌面的位错量(图3)。通过光释光定年获得了地貌面的年龄,并初步限定了夏日哈断裂和英德尔康断裂的滑移速率。夏日哈断裂在S1点处的滑移速率1.12 ± 0.07 -1.68 ± 0.12 mm/yr,英德尔康断裂在S3点处的滑移速率约为0.99 ± 0.06 -2.29 ± 0.13 mm/yr。通过对热水-桃斯托河断裂S5点的探槽开挖,限定了两期古地震事件,分别为714-1,792 yr BP 和700 ± 18 yr BP以来。初步厘定了热水-桃斯托河断裂的古地震复发周期约为1000年。

图3 (a)高分辨率DEM山体阴影图。(b)热水-陶斯托河断裂S4点处的地貌解释,白色圆圈为采样位置。(c)断层两侧的地形剖面图。

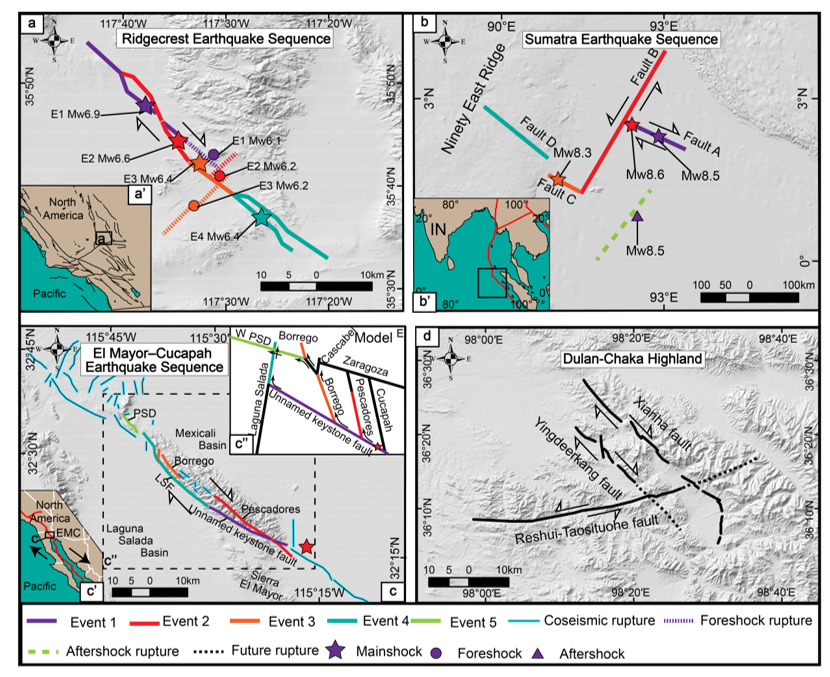

柴达木盆地东缘的两组活动走滑断裂的空间位置相距较近,且断裂的几何学特征表现为近乎相互交叉。对比近期在全球由交叉次级断裂引发的大地震,如2019年的Mw7.1级Ridgecrest地震、2021年Mw8.6级Sumatra 地震以及2010年Mw7.2级El Mayor-Cucapah地震。我们认为柴达木盆地东缘在下次地震后将会形成交叉断裂的发震模式(图4),导致地震危险性上升,对于该地区的地震危险性评价考虑复杂交叉断裂的发震模式是必要的。

图4复杂交叉断层体系引发的大地震示意图。(a) 2019年Ridgecrest 地震序列。(b) 2012年 Sumatra地震序列。 (c) 2010年EI Mayor-Cucapah地震序列及其相应的地表破裂模式(c’)。 (d)都兰-茶卡高地发育的活动断裂,未来可能形成复杂的交叉断裂体系。

结合青藏高原东北缘各构造单元的变形,我们分析认为青藏高原东北缘西缘90°E经度带主要以阿尔金断裂和祁门塔格的缩短为主。在95°E带以阿尔金断裂和东昆仑断裂的左旋走滑,祁连山和柴达木盆地的缩短为主。100°E带的应变分配最为复杂,其中包括东昆仑断裂和海原的左旋走滑,次级走滑断裂的变形作用,共和南山和青海南山的缩短以及微陆块的旋转作用等共同吸收该地区的构造应变。105°E带的变形作用主要以海原断裂的左旋走滑,次级断裂的滑移变形及山体的缩短变形为主(图5)。

图5青藏高原东北缘地质块体应变分布图。(a)青藏高原东北缘各构造单元,走滑断裂根据其滑动速率的大小用不同颜色表示。(b)走滑断层滑移速率的空间分布,不同颜色代表不同的断层。(c)不同构造单元缩短率的空间分布。

以上研究成果发表在国际地学期刊Tectonics上。本研究受到了国家自然科学基金(U2239202, 42102273)、科技部基础资源调查(2021FY100103)、中国地震局地质研究所中央级公益性科研院所基本科研业务专项(IGCEA2110、IGCEA2113)的共同资助。

论文信息:

Bao, Guodong, Ren, Zhikun,* Ha, Guanghao, Liu, Jinrui, Zhang, Zhiliang, Zhu, Xiaoxiao, Wu, Dengyun, Ji, Haomin. (2024). New evidence of late Quaternary tectonic activity along the eastern margin of the Qaidam Basin. Tectonics, 43, e2023TC007906. https://doi.org/10.1029/2023TC007906

京公网安备 11010502042766号

京公网安备 11010502042766号